陈建龙 王益顺匠师以木铸国魂

陈建龙 王益顺匠师以木铸国魂

( 福建省惠安县闽南古建筑研究院 陈建龙 )福建省泉州市崇武古城,位于福建沿海突出部、台湾海峡的西岸。

这里,有建于明代的抗倭所城——崇武古城;这里,孕育出了名闻遐迩的泥瓦匠、木匠和石匠等建筑“三匠”。因此,潮声与斧锤声交织千年。其中,手持篙尺的大木匠师王益顺,更是以独特的技艺,丈量着建筑的灵魂,书写着闽南建筑的传奇。

王益顺,是“泉州溪底派”匠师的代表。这位出生于泉州崇武溪底村的大木匠师,宛如一颗璀璨的星辰,在闽南建筑的历史长河中熠熠生辉,他的故事,与民族的命运紧紧相连,奏响了一曲荡气回肠的爱国主义赞歌。

时间回溯到 1861 年,王益顺诞生在溪底村一个普通的木匠世家。父亲王嘉文是当地颇有名气的大木作匠师,在王益顺年幼时,时常将他带在身边,手把手教他辨认木材纹理,讲解榫卯结构的精妙。清光绪年间,泉州泉港区峰尾镇诚峰村东岳庙重修,年仅 12 岁的王益顺,跟着父亲边读私塾边学艺。庙中此起彼伏的凿木声、拉锯声,对他而言,不是嘈杂的噪音,而是世间最美妙的音乐。

在峰尾东岳庙漫长的十二年重修过程中,王益顺像一块干涸的海绵,尽情吸收着建筑技艺的养分。19岁那一年,父亲离世,王益顺子承父业,正式踏上了木匠生涯。1888年,东岳庙戏台始建,时年27岁的王益顺已技艺成熟,他将看家本领网目斗栱与蜘蛛结网技艺,在戏台营建中发挥得淋漓尽致。戏台顶上的八角藻井,堪称鬼斧神工。不用楹桷,仅以千百大小形状不一的木块制成斗栱,相嵌入榫互叠而成。藻井外方内八角,自下而上逐层缩收为半葫芦状,仿若蜘蛛精心编织的网,精巧绝伦。藻井外周雕饰的倒垂悬木兑,与层迭的如意斗栱承托相得益彰,跳斗梁枋造型奇特、组合巧妙,疏密得体,还雕绘着精美的彩色图案,每一处细节都凝聚着他的心血,众人赞叹不已,从此,王益顺在木匠行业里崭露头角。

1916 年,命运的齿轮开始转动。王益顺在厦门承建武状元黄培松的“江夏堂”,他凭借精湛的技艺,将这座家族祠堂打造得气势恢宏,尤其是堂内那座“蜘蛛结网”亭,更是巧夺天工,引得无数人驻足观赏。消息不胫而走,台湾名仕辜显荣听闻后,亲自前来拜访,对王益顺的技艺赞不绝口,并盛邀他前往台北设计重建艋舺龙山寺。台北龙山寺始建于1738年,是泉州安海龙山寺的分灵寺庙,在台湾颇具影响。面对这一邀约,王益顺心中既兴奋又忐忑,兴奋的是能有机会在更广阔的天地施展才华,忐忑的是彼时台湾处于日据时期,前路充满未知。但最终,出于匠人的使命,他毅然决然地答应了下来。

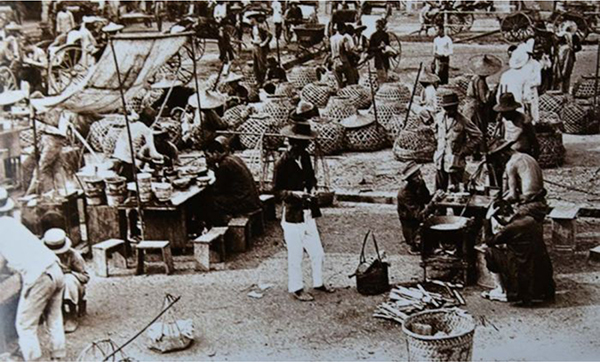

1919 年初秋,天还未完全透亮,崇武溪底村的石板路上,就响起了一阵杂沓而有力的脚步声。王益顺率领堂侄儿王树发及一众溪底木匠、峰前石匠师,肩扛手拿工具、行李、乐器,几经周转,浩浩荡荡地朝着厦门太古码头方向出发。他们的行囊里,装着的不仅是斧头、凿子等工具,更是传承千年的闽南建筑技艺;他们的心中,怀揣着的不仅是对未知旅程的期待,更是传播中华建筑文化的坚定信念。

帆船缓缓驶离码头,顺着水路向着台北进发。海浪拍打着船舷,发出阵阵轰鸣,王益顺站在船头,望着波涛起伏的海面,思绪万千。他知道,自己肩负的不仅是建造一座寺庙的使命,更是传播闽南建筑技艺、彰显民族文化自信的重任。在海上漂泊的时间里,他和匠人们常常围坐在一起,讨论着龙山寺的设计方案,不断完善每一个细节,力求将龙山寺打造成一座传世之作。

不出一个昼夜,帆船首站抵达基隆港,匠人们上岸补给。踏上这片陌生的土地,王益顺感受到了空气中弥漫着的压抑气息。街道上,日本侵略者趾高气扬地行走着,对当地百姓动辄呵斥打骂;店铺的招牌上,日文逐渐取代了中文,仿佛在试图抹去中华文化的痕迹。但王益顺没有被这些吓倒,他的目光坚定而深邃,暗暗发誓,一定要在台湾建造出一座让世人惊叹的建筑,让闽南营造技艺在这里绽放异彩。

次年元月 18 日,台北龙山寺破土动工了。工地上,王益顺身着粗布麻衣,手持篙尺,穿梭在木料之间,指挥着匠人们施工。每一块木料的选取,他都要亲自把关,仔细查看木材的纹理、质地;每一道工序,他都要严格监督,确保符合设计要求。在建造屋顶飞檐脊角时,为了让燕尾脊的造型更加生动逼真,他和匠人们反复琢磨,不断调整角度和力度,常常为了一个细节他们会花费一整天的时间进行修改。 中殿拜亭的藻井建造,更是整个工程的重中之重。王益顺带领匠人们制作传统的“蜘蛛结网”,整个工艺以千百碎木凿为斗栱叠接而成。在此过程中,他们也遇到了无数困难,比如木料的尺寸误差、斗栱的衔接不紧密等问题,但王益顺从不气馁,他总是耐心地和匠人们一起分析问题,寻找解决办法。经过无数个日夜的努力,藻井终于大功告成,严实而精美,每一处细节都彰显着匠人们的巧思与精湛技艺。 然而,在这精美的建筑背后,却隐藏着王益顺对日本侵略者的无声抗议。中日甲午战争后,台湾沦为日据时期,日本侵略者在台湾推行奴化教育,妄图消灭中华民族文化。王益顺看在眼里,痛在心里。在制作龙山寺正殿螺旋藻井时,故意把藻井结构设计为逆时针,藻井斗栱以22度半角钭出,层层出挑。当旁边的师傅提醒他,他依然默不作声,继续专注地指挥着现场施工制作。周围的空气仿佛都凝固了,师傅们看着他严肃的表情,也不敢多说什么。

直到藻井做完,王益顺才把几个亲信徒弟叫到身边,小声地告诉他们:“日本鬼子在我们的土地上倒行逆施,欺压百姓,我们不能坐视不管。这逆时针的藻井,就是我们对日本的抗议。”徒弟们听后,纷纷点头,眼中闪烁着敬佩的光芒。那逆时针旋转的藻井,就像一把锋利的匕首,直刺侵略者的心脏;又像一座不朽的丰碑,铭刻着中华民族不屈的灵魂。这看似微小的举动,却蕴含着王益顺深厚的民族大义和强烈的爱国情怀,他用自己独特的方式,向侵略者宣告:中华民族的尊严不可侵犯。

台北龙山寺历时四年多终于告竣,一座结构严谨,雕饰精巧,庄容典雅,器宇轩昂的寺院展现在世人眼前。那飞檐脊角,翅翼翻举,仿佛要冲破日本侵略者的压迫,飞向晴朗的天空;门前八根石柱上的游龙,盘柱而上,栩栩如生,似乎在诉说着中华民族的威严与不屈。

崇武“三匠”的高超技艺由此声名远扬,这座寺庙不仅赢得了中外游客的赞赏,更成为台湾建筑的登峰造极之作,至今仍与台北故宫博物院、中正纪念堂并列为台湾三大旅游胜地。

王益顺自此被称为“闽台第一木匠师”,他带领的大木匠帮被后人称为“泉州溪底派”,而那个逆时针藻井也在抗战胜利后,1955年龙山寺大修,由他堂侄儿王树发之长子王世南恢复为顺时针。

随着一座座寺庙在台湾多地建成,寺院檐角的铜铃总在穿堂风里轻轻摇曳,清越的声响漫过青瓦飞檐,掠过香火缭绕的寺院。王益顺的名声,也像这随风远播的铃声,从台中的老街到彰化的山乡,从台北的古刹到台南的祠庙,在台湾的街巷与乡间传开。

1929 年,王益顺再登建筑之巅,由他执篙的台北孔庙诸殿陆续落成,该庙堪称为他寺庙建筑生涯中的又一杰作。次年元月,举行大成殿完工庆典,现场热闹非凡,鞭炮声、欢呼声此起彼伏。在热烈的氛围中,日本建筑家井手薰闻讯前来参观。这一天,王益顺身着长衫,身姿挺拔,神气十足地向井手薰与各地来宾介绍孔庙的建筑特色。他的话语中,充满了对中国传统建筑文化的自豪与骄傲,从孔庙的整体布局到每一处施工,他都如数家珍,赢得了来宾们的啧啧称赞。

当井手薰向他讨教技艺时,王益顺眼中闪过一丝警惕,随后他以一句 “衙门纸糊窗,戳破不值钱”巧妙地忽悠而过。这句话看似随意,实则蕴含着他对侵略者的不屑与深深的戒备。他深知,中国的传统建筑技艺是中华民族几千年智慧的结晶,是无比珍贵的瑰宝,绝不能轻易传授给觊觎者。随后,日本人力邀他前往该国修缮古迹,并要为他申报加入日籍,申请为日本建筑师,都被王益顺毫不犹豫地拒绝了。他义正词严的说道:“我是唐山人,我的根在中国。”他的话语掷地有声,彰显着一位中国匠人的铮铮铁骨和赤诚的爱国之心。

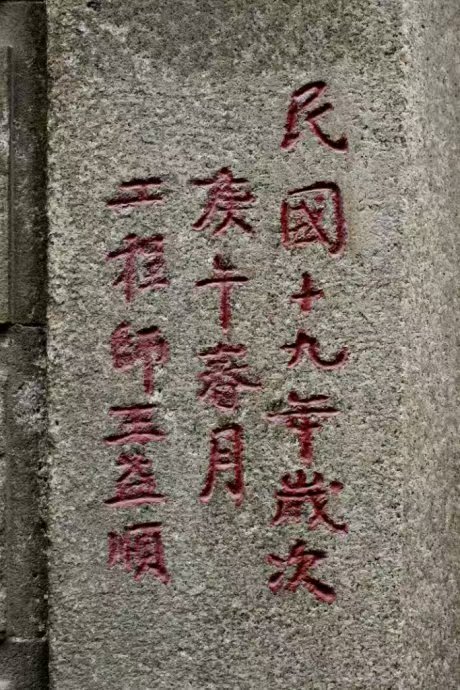

厦门南普陀寺大悲殿的台基上石刻

王益顺在台湾的12年间主持数座大庙设计,作品横跨台湾北、中、南各地,包括代表佛家思想的龙山寺、儒家精神的孔子庙,以及道家内涵的代天府及城隍庙。专家评价:对“儒、释、道”三种文化皆有所发挥与诠释,影响近百年来台湾庙宇的发展极为深远。

1930年的秋天,三角梅盛开的季节,美丽的鹭岛姹紫嫣红。王益顺从台湾班师回福建设计重建厦门南普陀寺大悲殿。在南普陀寺的工地上,他依然保持着以往的工作热情,日夜操劳。尽管多年的奔波已让他的身体大不如前,但他依然坚持亲自监督每一个施工环节。他说:“建筑就像人一样,要有灵魂,每一个细节都马虎不得。”

然而,长期的劳累,让这位一代名匠的身体不堪重负。病痛常常折磨着他,可他总是强忍着疼痛,坚守在工地上。1931年春夏之交,当大悲殿工程即将完工,王益顺终因积劳成疾。临终前,他紧紧握着徒弟们的手,断断续续地说:“一定要…… 把南普陀寺……建好……” 说完,他的手无力地垂下,永远地闭上了双眼。

星陨天低云泣血,风萧木颤地含悲。为纪念先师,至今南普陀寺大悲殿的台基上仍刻有“民国十九年岁次,庚午春月,工程师王益顺”。

王益顺一生跨越清朝至民国,寺庙建筑分布海峡两岸,被中外建筑界尊称为匠师、建筑师、工程师,堪称为一代传奇。

王益顺是一代匠师的杰出代表。他的故事告诉我们:当一个民族处于危难的时刻,尽管只是个木匠,他们以木为骨,斧凿间雕出的是山河轮廓,榫卯里嵌进家国热血。那些木梁撑起的不仅是殿宇,更是华夏儿女用技艺熔铸的脊梁,在风雨中挺成永不弯折的匠魂。

如今,当我们漫步在厦门南普陀寺或站在台北龙山寺前,看着那飞檐翘角、藻井或梁柱,仿佛还能看到王益顺当年的身影;听到从海峡上空飘来的风,似乎还能听到他坐阵指挥那淡定从容的声音。那些曾经在他手中飞舞的木屑,已凝成匠人的傲骨,在岁月的长河中,化作不朽的国魂。

.jpg)